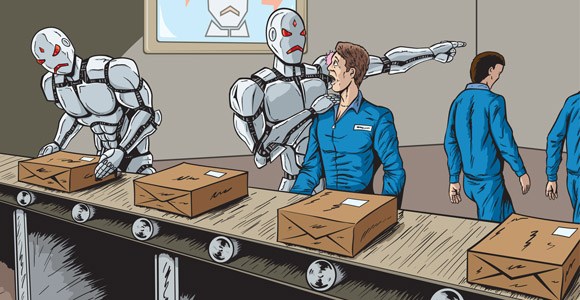

Une récente étude de Frey et Osborne (2013) a montré que 47 % des emplois se trouveraient dans des activités automatisables à moyen terme, alimentant ainsi le débat sur les incidences des innovations technologiques sur l’emploi. Selon l’OCDE, l’innovation consiste en la mise en œuvre d’un produit ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques d’une entreprise, l’organisation du lieu de travail ou ses relations extérieures. Si les nouvelles technologies induisent des effets redistributifs sans affecter le niveau global de l’emploi (I), un investissement renforcé tant dans l’innovation technologique que dans la formation professionnelle peut permettre de mieux soutenir la croissance potentielle et l’emploi (II).

* * *

- Les nouvelles technologies induisent des effets redistributifs sur le marché du travail mais n’affectent pas le niveau global de l’emploi

1. A. Les nouvelles technologies induisent des effets redistributifs sur le marché du travail selon les secteurs d’activité concernés

En premier lieu, le caractère automatisable d’une tâche d’activité n’induit pas nécessairement un reflux de l’emploi total dans le secteur concerné. Ainsi, le développement des distributeurs automatiques de billets depuis les années 1970 a été concomitant avec une amélioration de la part des emplois du secteur bancaire dans l’emploi total, qui passe de 5,6 % en 1978 à 6 % en 2013 aux Etats-Unis. Les tâches les plus courantes ont été automatisées (recevoir des dépôts et remettre des billets), ce qui a réduit le nombre moyen d’employés par agence bancaire, mais la multiplication des agences pour couvrir l’ensemble du territoire a stimulé la demande de travail. Par ailleurs, la nature des tâches effectuées par les employés a évolué pour se recentrer sur des activités non automatisables telles que l’accompagnement de la clientèle, élevant le niveau moyen de qualification.

En deuxième lieu, si selon la DG Trésor, le recul de l’emploi industriel en France, qui représentait 26 % des actifs en 1980 contre 12 % aujourd’hui, s’explique notamment par le progrès technique, celui-ci n’est pas lié uniquement aux technologies de l’information et de la communication. S’agissant de l’informatisation en particulier, elle semble même avoir stimulé la demande de travail dans les secteurs d’activité des sciences et de l’ingénierie (+2 % par an entre 1982 et 2012 aux Etats-Unis), ainsi que la rémunération des travailleurs capables d’utiliser ou de développer ces nouvelles technologies [Autor, Dorn, 2013].

En troisième lieu, les effets des innovations technologiques sur le marché du travail sont également ambigus dans la mesure où ils induisent un développement des emplois très qualifiés et peu qualifiés (qui ont crû respectivement de +4,5 % et +4 % en France entre 1993 et 2010) et une atrophie des emplois intermédiaires (-9 % en France dans la même période). Cette polarisation du marché du travail génère des effets redistributifs de nature schumpétérienne (15 000 emplois étant détruits et créés chaque jour en France selon Cahuc, 2015) et un besoin d’adaptation de l’appareil de formation initiale et continue aux évolutions de la demande de travail, sans pour autant réduire le niveau de l’emploi global [Verdugo, 2017]. Elle contribue toutefois également à modifier la qualité de l’emploi et au recul relatif du salariat, à travers le développement des micro-entrepreneurs et de l’emploi des plateformes collaboratives (7 Md€ de volume d’affaires en France en 2015 et environ 200 000 travailleurs concernés selon l’IGAS).

*

1. B. Les nouvelles technologies participent du chômage frictionnel mais n’affectent pas le niveau global de l’emploi

Au plan du niveau du chômage structurel, les changements technologiques participent du chômage frictionnel ou de conversion au sens de Modigliani (1975), dès lors que les innovations induisent un délai d’appariement entre l’offre et la demande de travail, d’où il peut résulter des effets d’hystérèse [Blanchard, Summers, 1986]. De manière contre-intuitive, l’apparition des nouvelles technologies n’a en effet pas permis de réduire sensiblement la durée moyenne passée au chômage [Kuhn, Skuterud, 2004] ou la durée des recrutements [Bessy, Marchall, 2006], ce qui traduit une sous-optimalité du fonctionnement du marché du travail comme de la formation initiale et continue. Elles n’ont pas davantage réduit les asymétries d’information ou accru la transparence du marché de l’emploi, malgré la baisse des coûts de publication des offres et des candidatures : Internet a en effet reproduit les segmentations socio-professionnelles traditionnelles et les candidatures spontanées ou le réseau interrelationnel restent les canaux de recrutement privilégiés [Fondeur, Tuchzsirer, 2005].

Au plan du niveau global de l’emploi toutefois, les gains de productivité induits par les nouvelles technologies permettent d’améliorer les marges des entreprises auxquelles ils se diffusent et, ainsi, de modérer ou diminuer les prix (d’où une faible inflation au cours de la décennie 2000 selon Gordon), ce qui stimule la demande globale et contribue à l’amélioration du taux d’équipement technologique des ménages. Ce mécanisme explique pourquoi les nouvelles technologies n’ont pas engendré un reflux de l’emploi global. Au XIXème siècle, l’invention des métiers à tisser avaient ainsi conduit à automatiser 98 % du travail nécessaire à produire un mètre de tissu sans réduire le niveau d’emploi du secteur [Hillau, 1998]. La baisse du coût unitaire a en effet entraîné celle des prix sur des marchés concurrentiels, stimulant la demande de tissu et accroissant la demande de tisseurs ainsi que leur rémunération, malgré la baisse du contenu en main-d’œuvre de la production.

Au plan du sentier de croissance potentielle, les incidences des nouvelles technologies via le facteur travail et la productivité globale des facteurs sont également ambiguës. Selon Gordon (2016), la croissance économique depuis la fin du XVIIIème siècle a été générée par des phénomènes non reproductibles (conquête de nouveaux espaces et de nouvelles ressources, alphabétisation, exode rural, machinisation, etc.). L’innovation ayant atteint un plateau technologique après l’effondrement de la bulle Internet au cours des années 2000 [Jones, 2002], il en résulterait une « stagnation séculaire » marquée par une faible croissance potentielle (estimée par la DG Trésor à 1,25 % du PIB en France) et une moindre diffusion des technologies entre les entreprises à la frontière de la productivité et les autres [Andrews, 2015]. Enfin, en maintenant des taux d’intérêt bas depuis la crise financière, les politiques monétaires accommodantes assureraient la survie d’entreprises à faible productivité et réduiraient le taux de rotation des entreprises, engendrant une allocation sous-optimale du crédit [Caballero, 2008].

* * *

2. Le développement de l’innovation technologique doit s’accompagner d’une adaptation de l’appareil de formation professionnelle pour soutenir la croissance potentielle et l’emploi

2. A. L’investissement dans le développement des nouvelles technologies et l’adaptation des compétences de l’offre de travail demeurent hétérogènes

Les théories économiques relèvent que plus un pays demeure éloigné de la frontière technologique, qui désigne l’ensemble des technologies existantes les plus efficaces, plus le progrès technique passe par l’imitation de l’économie la plus avancée. Ainsi, les gains de productivité expliquent la croissance chinoise entre 1990 et 2000 à hauteur de 4 points par an en moyenne [FMI, 2015]. A contrario, plus un pays se rapproche de la frontière technologique, plus il convient d’y encourager l’innovation à travers des institutions idoines [Acemoglu, 2006]. C’est pourquoi la Stratégie de Lisbonne a par exemple fixé un objectif d’effort de recherche et développement équivalent à 3 % du PIB des Etats membres de l’Union européenne. Si l’Allemagne s’en approche (2,9 % du PIB), l’effort de R&D demeure insuffisant en France (2,2 % du PIB) en raison notamment de la faiblesse de l’investissement privé (1,4 % contre 2,1 % en Allemagne).

Cette hétérogénéité des efforts de R&D induit un différentiel d’innovation, notamment à travers le dépôt de brevets triadiques (70 par million d’habitants en Allemagne, contre 50 aux Etats-Unis et 35 en France) ou la robotisation des entreprises industrielles (19 000 achats de robots par an en Allemagne, contre 4 600 en Italie et 3 300 en France ; 30,1 robots industriels par million d’emplois en Allemagne contre 12,7 en France selon l’IFR en 2016). A moyen terme, elle génère le risque d’accroître l’écart de gains de productivité aux dépens des pays qui présentent un niveau et une qualité inférieurs d’investissement dans les nouvelles technologies, après une période de convergence vers un rythme de +0,8 % à +1 % par an au sein de l’OCDE [Ducoudré, Heyer, 2017]. Tout se passe comme si l’innovation technologique représentait un nouveau potentiel de croissance économique (cf. rapport du Conseil d’analyse stratégique en 2012 sur la nouvelle croissance), ainsi qu’une opportunité de préserver le niveau de l’emploi industriel et d’améliorer sa rémunération (hausse des salaires de +4,3 % négociée début 2018 par le syndicat de la métallurgie allemand IG Metall), à rebours des thèses techno-pessimistes.

L’investissement dans l’adaptation des qualifications de l’offre de travail aux nouvelles technologies via la formation initiale et continue présente également de sensibles hétérogénéités entre pays développés. Le classement Pisa 2015 a ainsi montré un recul des performances éducatives en matière d’apprentissage des mathématiques et une stagnation en sciences pour la France (26e du classement au total), tandis que des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Finlande, l’Allemagne ou la Belgique voient leurs performances éducatives progresser. Ce décrochage est lié notamment à un sous-investissement dans le primaire (France Stratégie, 2016 : la France dépense 15 % de moins par élève qu’en moyenne OCDE) et à une formation insuffisante des enseignants aux pédagogies numériques. Il en résulte de fortes inégalités scolaires (80 % des élèves décrocheurs étaient déjà en difficulté dès le CP), qui se répercutent sur les taux d’insertion professionnelle (environ 100 000 élèves sortent chaque année sans diplôme de l’enseignement secondaire), en particulier dans le contexte de polarisation du marché du travail décrit ci-dessus.

L’appareil de formation professionnelle continue demeure également sous-optimal en France avec, d’une part, une orientation des financements favorable aux travailleurs déjà qualifiés (90 % des financements sont à destination des travailleurs déjà en poste dans le secteur privé ou public) et, d’autre part, une préférence pour les formations d’adaptation au poste de travail (72 % en 2014 selon l’Uncanss) par opposition aux formations permettant l’acquisition de compétences nouvelles en vue d’une évolution professionnelle future. Par ailleurs, la connaissance et l’accès aux droits à la formation demeurent également insuffisants en France, avec un taux d’accès au droit individuel à la formation de seulement 4,9 % en 2014. D’autres pays ont choisi d’élargir l’accès à la formation professionnelle continue afin d’assurer l’adaptation des qualifications de l’offre de travail aux changements technologiques. Ainsi, les travailleurs danois ont la possibilité de suivre 14 jours de formation par an et 21 % des adultes sont passés par le système de formation professionnelle (contre seulement 3 % en France et 9 % en moyenne européenne selon Eurostat en 2011).

*

2. B. La mise en place d’environnements favorables à l’innovation de rupture, couplée à l’optimisation des systèmes de formation, permettrait de soutenir la croissance potentielle dans pays avancés et d’y réduire la segmentation de l’emploi

En premier lieu, il convient d’assurer un environnement fiscal et réglementaire favorable au développement d’innovations de rupture, entendues au sens d’innovations qui créent, transforment ou détruisent un marché [Christensen, 1997], afin de stimuler les gains de productivité et la croissance potentielle par un phénomène schumpétérien. A cet égard, il s’agit d’assurer notamment pour les entreprises numériques un accès au capital tout au long du cycle de développement, ainsi qu’une facilité d’entrée sur les marchés des nouveaux arrivants [Babinet, 2018].

Le cadre national peut accroître les investissements publics en infrastructures numériques (la France investissant seulement 40 M€ par an pour ses infrastructures de calcul par exemple), ainsi que renforcer les incitations fiscales à l’investissement privé dans la R&D (crédit impôt recherche en France pour près de 6 Md€ par an et crédit d’impôt à l’innovation pour les PME pour 100 M€ par an). Le cadre européen peut quant à lui contribuer à faire émerger un « marché numérique unique » visant à stimuler le commerce par l’harmonisation des législations nationales, mais les propositions formulées en 2015 par la Commission restent encore en cours de négociation.

En second lieu, l’investissement dans le capital humain apparaît comme la condition pour que l’innovation économique n’accentue pas la polarisation du marché de l’emploi. La substituabilité entre facteurs travail et capital sur les tâches routinières doit en effet conduire les travailleurs à se (re)positionner sur des segments de la chaine de valeur où le facteur travail est moins ou peu substituable. Cette évolution permettrait également d’améliorer les conditions de travail et le niveau de rémunération du facteur travail en parallèle de la montée en gamme de la production.

En France, le plan d’investissement dans les compétences prévoit ainsi un investissement de 15 Md€ sur la période 2018-2022, dont 360 M€ en faveur de formations aux métiers du numérique. Au plan quantitatif, il devra contribuer au redressement de l’investissement public, après un point bas à 18 Md€ par an entre 2015 et 2017 [INSEE, 2018]. Au plan qualitatif, il devra cibler prioritairement les publics disposant d’un capital de formation inférieur face aux transformations technologiques (demandeurs d’emploi de longue durée et décrocheurs scolaires notamment) et s’articuler avec la demande de travail exprimée par les secteurs d’activité en développement. C’est également en ce sens que devrait être revus la gouvernance et le pilotage de l’apprentissage, avec une implication renforcée des branches professionnelles dans la détermination des contenus pédagogiques des formations afin d’améliorer le taux d’insertion professionnelle (déjà élevé à 70 %).